Intervista a Ugo La Pietra

Ugo La Pietra si è sempre dichiarato un “Ricercatore” nelle arti visive e nella comunicazione. Si è occupato e ha sostenuto opere, ricerche e scritti di una didattica ricca di significati, concentrandosi sul “design territoriale”.

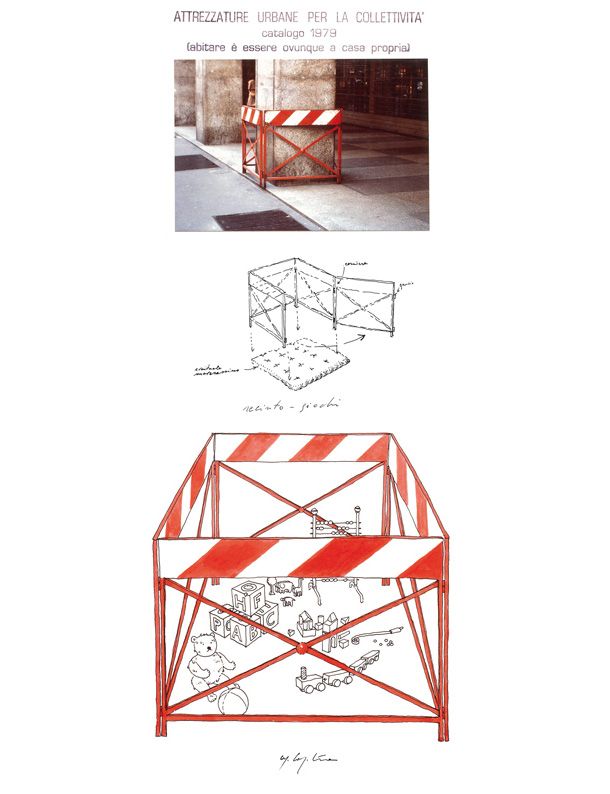

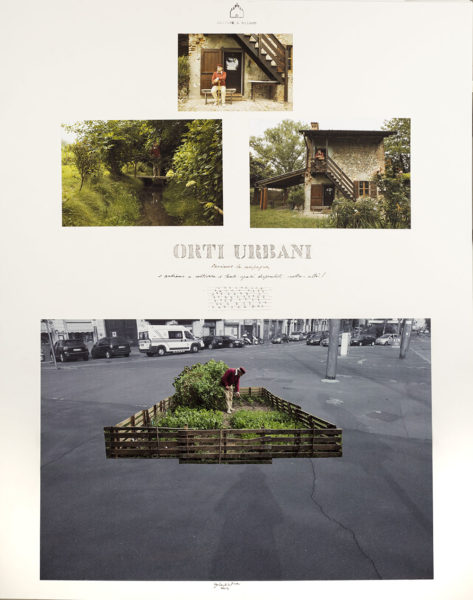

Lo abbiamo intervistato prendendo come punto di partenza “Attrezzature Urbane per la collettività” e “Abitare è essere ovunque a casa propria”, due progetti che si occupano di riconversione progettuale ma anche mentale, che mirano a trasformare gli oggetti della città, i luoghi e la loro percezione, rendendoli spazi diversi, strumenti per una collettività che abiti la città, come se ci si trovasse “a casa propria”.

Partendo dal film che ho costruito sul tema della riappropriazione della città, ci sono due punti focali e due percorsi possibili per quanto riguarda il riprendere possesso dello spazio urbano. La prima strada che è possibile percorrere è quella più concettuale che ognuno di noi fa da quando è piccolo. Basti pensare ad un bambino; tutti noi nasciamo, cresciamo e abitiamo uno spazio che inizialmente non è nostro. La casa dei genitori ne è il primo esempio vero e proprio: nessuno degli oggetti al suo interno è stato scelto da noi. L’ambiente è stato organizzato, diviso, disposto da qualcuno che lo ha abitato prima di noi. In esso si vedono le sue scelte.

Un bambino, fin da subito, proprio nella sua casa, si trova in una condizione di estraneità, e quando sente che uno spazio non gli appartiene, tutto si complica.

Non avendo avuto modo di predisporre nulla di ciò che lo circonda, non ha personalizzato il luogo che abita, non lo ha articolato in base alla sua personalità.

È proprio a partire da questo punto che bisogna fare la prima operazione, che non è altro che qualcosa di mentale, antropologico e filosofico.

Pensiamo a un rituale antico dei pellerossa che praticavano dei piccoli fori sotto le suole delle scarpe dei loro figli; un’azione metaforica, pregna della convinzione che, così facendo, essi si sarebbero sentiti connessi alla terra.

Terra che però non è solo intesa come suolo e terreno, ma come storia: essa diviene la metafora del legame con le polveri dei propri antenati, con un passato che fa inevitabilmente parte di loro.

In questo modo essi davano al territorio un significato, un valore, appropriandosene mentalmente senza però andare a modificarlo.

Il bambino non fa altro per tutta la vita: esercita possesso delle cose inizialmente non sue, ma che un giorno lo saranno. Ciò che è stato del padre, della madre, dello zio o della nonna un giorno sarà suo.

Una delle componenti principali di questa appropriazione è l’elemento della fantasia: è anche attraverso il suo uso che bambini e adulti arrivano a possedere le cose.

Con gli strumenti creativi, da ogni elemento emerge una duplice anima: i monumenti non sono più solo elementi architettonici comunemente riconosciuti, ma possono essere anche le componenti stesse del nostro quotidiano, che conosciamo dunque molto bene.

Attraverso la fantasia, lo stadio non è più solo San Siro, ma diventa il cortile dove abbiamo giocato a pallone da piccoli, o dove giocano i bambini del nostro palazzo.

Il monumento non è più solo il Colosseo, ma può assumere la forma di un cartello stradale di cui ci serviamo ogni giorno per orientarci nella nostra città. È questo che succede quando la fantasia fa da strumento principe per la riappropriazione della città: usandola investiamo le cose di significati che non solo sono nuovi, ma sono nostri.

Per concretizzare questo processo e i nostri luoghi interiori, possiamo usare le mappe: costruendone di diverse, seguendo temi come “i luoghi che ci hanno emozionato”, “i luoghi che non mi piacciono” e così via, scopriremo che esistono tante Milano, Roma, Napoli o Firenze, quanti sono i bambini che le abitano.

L’operazione di possesso fisico, invece, può essere pericolosa: essa può diventare aggressione e trasgressione.

Proprio perché la città è un luogo così disponibile a essere posseduto, spesso ci dimentichiamo del suo essere un luogo di tutti. Oggi i marciapiedi delle strade sono occupati sempre di più dalla sfera commerciale della città: tavolini, sedie, panchine. Una metafora questa di quanto sia forte questa componente, di quanto indebolisca le persone nell’appropriazione degli spazi. Il commercio è sempre più arrogante, ma non lo sono le persone. Occupare uno spazio è un’operazione che possiamo fare in qualsiasi momento, ma è qualcosa che va insegnato e per cui servono precisi strumenti.

Il superamento del confine dovrebbe essere rotto. Spesso, tra interno ed esterno, esistono dei luoghi di incontro collettivo, luoghi che sono di tutti e di nessuno: ballatoi, giardini tra i palazzi, androni. Sono questi spazi poco usati, che hanno un po’ perso il loro valore strumentale.

Il fatto di utilizzarli, di rompere la soglia, come potremmo dire, è una pratica cui si ricorre troppo poco. Quello che dovremmo fare è prendere possesso di questi luoghi, e di molti altri, con quel tanto di creatività, arguzia e ardimento. Bisogna mettersi in una posizione che presupponga una certa difficoltà perché necessita di un’animazione, e si ha spesso bisogno di aiuto, di uno strumento. Dovrebbero esistere delle squadre di giovani oggi, come io le avevo un po’ pensate quando insegnavo nel Salento, che costruiscano degli strumenti da donare agli altri, per capire e per vedere ciò che li circonda. Anche per gli stessi bambini è importante questo discorso: educare non è altro che dare strumenti.

È un discorso, questo, che ha radici profonde: basti pensare all’idea che muove L’Internazionale Situazionista degli anni ‘50, l’idea che gli oggetti della città vengano prima usati, successivamente posseduti e infine abitati. È anche questo a suo modo un discorso di rompere la soglia, per spezzare quella difficoltà che abbiamo spesso nel vedere la città come uno spazio nostro. Una volta fatto ciò, possiamo abitare, che è un verbo e un’azione in qualche modo “finale”, nel senso che presuppone una certa soddisfazione: basti pensare che diciamo che una camera d’albergo si usa e una camera da letto si abita.

Vive e lavora a Milano. Si è sempre dichiarato “ricercatore” nelle arti visive e nella comunicazione. Ha comunicato le sue ricerche attraverso molte mostre in Italia e all’estero. Ha curato diverse esposizioni alla Triennale di Milano, Biennale di Venezia, Museo d’Arte Contemporanea di Lione, Museo FRAC di Orléans, Museo delle Ceramiche di Faenza, Fondazione Ragghianti di Lucca. Ha vinto il Compasso d’Oro per la Ricerca nel 1979 e il Compasso d’Oro per la Carriera nel 2016.

Le sue esperienze di ricerca nell’arte, nell’architettura e nel design lo hanno portato a sviluppare temi come “La casa telematica” (MoMA di New York, 1972 – Fiera di Milano, 1983), “Rapporto tra Spazio reale e Spazio virtuale” (Triennale di Milano 1979, 1992), “La casa neoeclettica” (Abitare il Tempo, 1990), “Cultura Balneare” (Centro Culturale Cattolica, 1985/95).

Ha sempre sostenuto con opere, ricerche, scritti e didattica un progetto carico di significati, per un “design territoriale” contro il design internazionalista. www.ugolapietra.com