Al di là del limite

Laboratorio a cura dei Ludosofici

I concetti di confine e di frontiera meritano di essere indagati ancora un po’ più a fondo. E, come facciamo sempre quando siamo in difficoltà, risaliamo all’inizio della storia delle parole: all’etimologia dei termini che ci troviamo a maneggiare.

Nel libro Le parole sono importanti Marco Balzano scrive che nel “confine”, così come lo intendiamo attualmente, è insita l’idea di limite, di stop, di barriera invalicabile. Questi concetti sono molto lontani dall’etimologia originaria di confine e si rifanno piuttosto a un altro vocabolo di origine latina – limes –, sostantivo che indica il sentiero che segna la separazione tra due campi (non a caso, si riscontra lo stesso termine in ambito militare). Il limes latino riprende il greco horos, che, oltre a indicare una separazione fisica e territoriale, ha un significato più astratto e metaforico: il limite, per esempio, necessario a passare dal caos al kosmos, dal disordine all’ordine.

Limes, dunque, è un limite che non si può superare, il luogo di difesa da una minaccia, uno spazio dove poli opposti si scontrano.

La parola “confine”, invece, deriva da cum e dal sostantivo finis. Sappiamo che la preposizione cum vuol dire “con”: dove appare, la solitudine si dilegua, perché compare l’altro. Finis è un nome dalle molteplici sfaccettature: è la fine, il termine, ma anche il fine, e molto altro.

Il confine, letteralmente, è il luogo dove si finisce insieme. Non è rigida chiusura, bensì soglia che può essere varcata.

Confine allora vuol dire frontiera, perché è il luogo dove ci si trova di fronte qualcuno e dove lo si può guardare negli occhi prima di decidere se farne esperienza da vicino, superando la soglia, o rimanere fermi sui propri pregiudizi, facendosi cioè bastare una conoscenza statica e preventiva.1

Che cosa accade, allora, quando giochiamo con i limiti che ci ingabbiano e che ci separano dagli altri?

Materiali

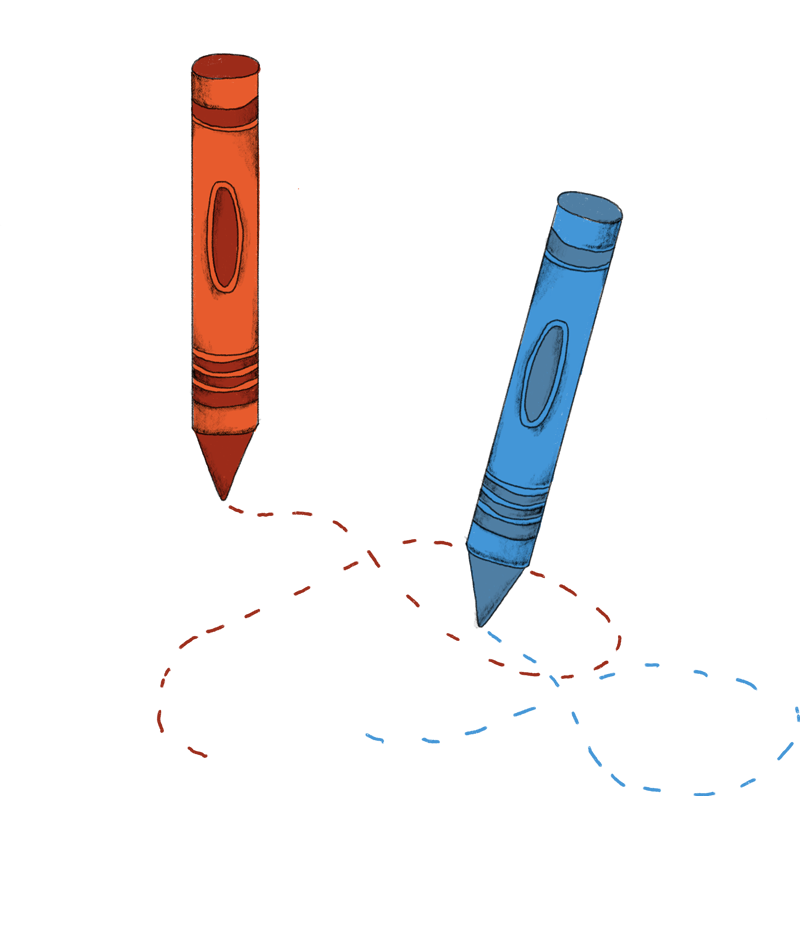

- un pavimento per tracciare linee con i gessetti

- gessetti

- spugne/cancellini

Ora sedetevi e chiudete gli occhi. Provate a immaginare la stanza in cui siete. Con il pensiero, privatela prima degli oggetti che contiene, poi delle pareti che la racchiudono, dei muri dell’edificio che ospita la stanza; togliete quello che circonda l’abitazione e, man mano, tutto quello che rappresenta un limite al vostro sguardo.

Con questa prima operazione ci siamo liberati di tutti i limiti. Che cosa accade, però, quando invece ne creiamo?

Tutti in piedi!

Prendete in mano i vostri gessetti e tracciate molte linee. Le vostre si intrecceranno con quelle degli altri fino al punto da imprigionarvi. A quel punto state fermi: per almeno 5 minuti non potrete valicare alcuna linea! Trascorso il tempo, prendete il cancellino o la spugna e cominciate a cancellare una dopo l’altra tutte le linee che vi impedivano di muovervi: liberatevi piano piano di ogni limite.

Come vi siete sentiti? Date sfogo alle vostre emozioni raccontando ciò che avete provato!

NOTE