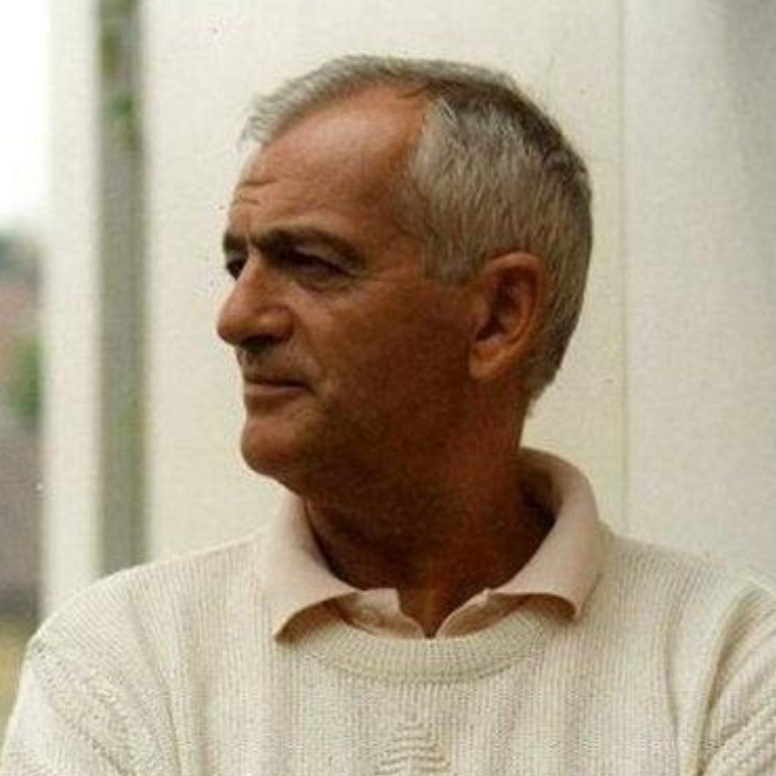

Intervista a Ferruccio Soleri a cura di Costanza Faravelli

Che cosa accade quando la vita di una maschera si intreccia con quella di un individuo che l’ha indossata per così tanti anni? Ce lo racconta il Maestro Ferruccio Soleri, storico Arlecchino.

Sono i linguaggi del corpo, con i movimenti, e della parola, con la voce, a trasmettere ciò che è celato dalla maschera.

Se a volto scoperto un battito di ciglia o uno strabuzzare degli occhi è sufficiente a trasmettere un sentimento al pubblico, la maschera porta ad esprimersi con tutto fuorché il volto: è qui che entra in scena la tecnica dell’attore.

Il carattere della maschera, poi (allegro, triste, godereccio, superbo, cadente, ecc…), ti richiede, attraverso la tecnica mimico-recitativa, che i movimenti corporei siano adeguati, misurati e coerenti. Ad esempio, se la maschera rappresenta il volto di un vecchio, il corpo non potrà essere scattante o saltellante. Non meno importante è la voce, che sarà, nel caso del nostro personaggio vecchio, un poco tremolante, fina, al limite dello squittio. Diversamente, se il nostro vecchio è robusto, pacioso, quasi obeso, rubicondo e tendente alla goduria, la sua voce sarà tonante, piena e colorita.

L’universalità della maschera sarà sempre rappresentata, perché fa parte del personaggio; sta poi all’interprete farla sua in base alla sua propria personalità e alle sue doti.

Ogni attore trasferisce nel personaggio che interpreta le sue capacità tecniche, le sue sensibilità, unitamente al carattere del personaggio. Guai se l’attore pensasse di trasferire se stesso! È il pubblico a dover credere che ciò che vede sia vero, non l’attore.

Può certo capitare che in alcune scene si trovi immedesimato, ma tanto più l’attore è staccato dal personaggio quanto più riuscirà a trovare la tecnica per renderlo vero.

È una domanda che mi sento spesso rivolgere. Il rapporto tra le persone, a mio avviso, non è cambiato poi molto. C’è chi comanda e chi subisce il comando, c’è il ricco e chi “non ha il becco di un quattrin”, c’è chi mangia e chi muore di fame.

Allora come oggi, con le dovute differenze temporali, in questa galassia di personaggi Arlecchino c’è eccome! È colui che comunque riesce a vivere e ad essere, a volte, felice.

Arlecchino insegna a non arrendersi mai, che con l’ingegno e l’astuzia si superano imprevisti, che la purezza del cuore aiuta, inoltre, a vedere il mondo con occhi curiosi e allegri.

È come se la maschera ti permettesse di vedere il mondo attraverso il buco della serratura: tu lo vedi ma lui no.

Sul palcoscenico, però, l’esperienza dura poco. Devi entrare velocemente in sintonia con il pubblico, che deve vedere, credere, partecipare e, se sei bravo, anche ricordare. Tutto questo comporta una grande responsabilità, prima di tutto verso la maschera e il testo, e, in secondo luogo, verso il pubblico, che ha certe aspettative quando vede la maschera.

I costumi, badi bene i costumi, cambiano, ma i sentimenti no. Chi vuole apparire potente, si maschererà da guerriero con super poteri, chi apprezza la scienza si travestirà da Einstein e chi ama la storia delle maschere troverà quelle della Commedia dell’Arte pronte.

Saranno le nuove generazioni che dovranno decidere se mantenere viva la nostra cultura e le nostre tradizioni e se considerare di nicchia la Commedia dell’Arte. Io come potrei?! La Commedia dell’Arte rinasce al Piccolo come “teatro d’arte per tutti”, come diceva Strehler. Si presta a rinascere sempre al passo con i tempi. Come dicevo, cambiano i costumi, non i sentimenti.

Non ho certo nessuna remora a dichiarare che il teatro è lo specchio dell’essere umano e della vita. Il teatro per questo motivo, non solo nel passato, è stato osteggiato e condannato perché rappresentava ciò che al potere non andava bene. Il teatro aiuta a riflettere, ti pone delle domande, ti emoziona. Assistere ad uno spettacolo teatrale ti porta a conoscere meglio la società rappresentata, contribuendo ad accrescere la conoscenza collettiva oltre che personale. La realizzazione del prodotto teatrale è da considerare un tramite per rievocare, per attivare conoscenza, per riflettere.

Ho ultimamente assistito, proprio durante la clausura del teatro, allo spettacolo portato in scena da Gabriele Lavia: Edipo Re. Ecco, consiglierei a tutti di vederlo perché è la quintessenza del fare teatro.

Trasformare le lezioni in spettacolo. Ogni studente a rotazione interpreta un personaggio dei testi del programma scolastico.

Le scuole dovrebbero avere un programma culturale che aiuti gli studenti ad andare a teatro. Come il Piccolo Teatro intuì molti anni fa, i teatri e le scuole dovrebbero stipulare accordi economici e organizzativi che ne facilitino la fruizione. Questo periodo passerà, me lo auguro e lo auguro a tutti. Ma ritorneremo come prima o meglio di prima? Noto con crescente preoccupazione che la società trova più facile l’utilizzo del mezzo televisivo o dei social che arrivano in ogni casa e che ti donano una popolarità immediata, relegando il teatro a intrattenimento elitario e costoso, quando invece le sue origini nascono dalla volontà di allietare tutti senza distinzioni. Tutto ciò modifica il DNA del teatro che impone tempi recitativi, coinvolgimento del pubblico, movimenti coordinati nello spazio del tutto diversi da quelli richiesti, ad esempio dal cinema o dalla tv.

Il tempo del teatro si deve assaporare e condividere, quello dei mass media, a volte, solo… deglutire.

nasce a Firenze il 6 novembre 1929. Frequenta la Facoltà di Matematica e Fisica all’Università di Firenze e in seguito studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio d’Amico. Fa il suo debutto teatrale, da professionista, nel 1957 al Piccolo Teatro di Milano ne La favola del figlio cambiato di L. Pirandello diretto da Orazio Costa. In seguito recita vari ruoli in opere di Lorca, Pirandello, Babel, Ibsen, Brecht, Schnitzler, Shakespeare, Goldoni, Molière, Marivaux, Gogol, Neruda, etc. sotto la direzione di importanti registi tra i quali Menegatti, Strehler, Chéreau, Huston, Squarzina, Giucciardini, Pugelli, Vitez, Langhoff, etc.

Nel 1963 debutta nel ruolo di protagonista in Arlecchino, servitore di due padroni di Carlo Goldoni per la regia di Giorgio Strehler, spettacolo che quasi ogni anno è stato ripreso e che continua a fare tournèe tuttora in Italia e in quasi tutto il mondo. Ha insegnato in varie scuole di teatro in Italia e all’estero. È stato docente di ruolo della Commedia dell’Arte alla Scuola di Teatro Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano dal 1986, anno della fondazione, al 1998. Dirige stage sulla Commedia dell’Arte e sul Teatro in tutto il mondo (Europe, Americhe e Asia).