*

di Jonathan Pierini e Pietro Corraini

La grafica ci circonda, è dappertutto; su pareti manifesti, schermi, biglietti libri, vestiti e architetture. La grafica è nello spazio, anzi la grafica è spazio. Ci chiediamo qui che ruolo potrebbe svolgere il progetto grafico in ambienti preparati per l’interazione con i bambini. Sia chiaro che non parliamo di grafica intesa come un disegno bidimensionale da applicare sulle superfici o sugli oggetti che definiscono gli spazi. Parliamo di grafica intesa come scrittura nello spazio e dello spazio, riservando una particolare attenzione ai processi (di progettazione, di utilizzo e di creazione).

La prima parte di questo testo definisce un approccio al tema chiarendo perché, a nostro avviso, molte modalità progettuali del design hanno punti di contatto con il mondo dei bambini – e non necessariamente con l’educazione, se la intendiamo come apprendimento di competenze e abilità predefinite. La seconda parte si interroga (senza dare risposte definitive) sulle potenzialità della scrittura grafica nella costruzione e nell’esperienza dello spazio. Le nostre riflessioni partono da tre assunti:

i designer non sono educatori;

i bambini non sono piccoli adulti;

designer e bambini coabitano un’intersezione.

Vogliamo superare l’approccio tradizionale secondo cui il progettista che lavora per i bambini ha il dovere di fare cose che piacciano ai bambini (rendendoci anche conto della contraddizione insita nel fatto che ciò che piace ai bambini è in realtà ciò che gli adulti pensano piaccia ai bambini). A nostro avviso le cose sono, come sempre, più complesse e per questo possono essere più semplici. I bambini in questo processo sono collaboratori utili a porsi domande e problematiche nuove: fungono da specchi che rimbalzano il proprio essere complicati e impositivi (da cui il famoso adagio «specchio riflesso») ai progettisti.

Alla base del pensiero educativo montessoriano c’è il principio dell’educazione indiretta per cui l’adulto ha il compito di agire sull’educazione del bambino non direttamente, ma predisponendo un ambiente strutturato in modo tale da poter essere funzionale al suo desiderio di scoprire. Lo spazio si riempie di oggetti diversi, rilevanti per le loro caratteristiche fisiche: forma, colore, dimensione, tattilità.

Si parla quindi di preparare uno spazio che possa accogliere e stimolare i bambini (ma non solo) che lo utilizzano. Tra il 1946 e il 1948, John Cage si dedica alla stesura di 16 sonate e 4 interludi per pianoforte preparato. La preparazione consiste nell’inserire pezzi di gomma, viti, lamelle, piastre e oggetti vari tra le corde. I pezzi sono scritti in modo tradizionale, ma gli oggetti, in modo diverso secondo le proprie caratteristiche fisiche, distorcono il suono, rendendolo difficilmente prevedibile. Sia per Cage che per Montessori è l’azione indiretta ad attivare un evento che è lasciato libero di accadere.

Eppure c’è una differenza. Nella metodologia educativa montessoriana si tratta di attivare un percorso di autoapprendimento, che pur in tempi e modi non prestabiliti, è volto all’acquisizione da parte del bambino di competenze specifiche – pensiamo ad esempio alle tavole dell’addizione e della sottrazione.

Questo è confermato dal fatto che ai materiali analitici, incentrati sulle qualità dell’oggetto e volti all’educazione dei sensi, sono affiancati materiali autocorrettivi per mezzo dei quali il bambino, seppur in autonomia, può verificare la correttezza della sua azione.

Per Cage la questione pressante è invece quella dell’imprevedibilità del risultato, dell’opera aperta. La preparazione dello spazio è in realtà un sabotaggio che apre a possibilità non conosciute: è l’automatismo delle derive psicogeografiche lettriste in cui le regole di esplorazione dello spazio vengono prima e prendono il posto dell’interesse per specifici luoghi da visitare o situazioni da scoprire. È solo così che è possibile andare altrove, avere visioni differenti e molteplici di uno stesso luogo. Pensando a esperienze recenti che articolano queste intenzioni è interessante menzionare il progetto “Vita nei boschi”, realizzato nel 2016 dal gruppo Parasite 2.0 all’interno del programma Mantova Playground, nella suggestiva cornice del Tempio di San Sebastiano. Il progetto prende le mosse da un confronto tra l’architettura perfetta, rinascimentale, ad opera di Leon Battista Alberti e gli spazi selvaggi delle foreste primordiali.

L’architettura diventa un’isola deserta che i bambini possono riconfigurare, attraverso l’utilizzo di materiali semplici, come legno e pietre, per ridefinire il modo di abitare lo spazio. I Parasite 2.0 citano i playground realizzati da Aldo van Eyck per la città di Amsterdam nel secondo dopoguerra e prendono ispirazione dalla critica al funzionalismo modernista che questi muovono. Sabotare, smontare, distruggere, ricostruire e semplificare sono proprio le azioni su cui, sosteniamo, ci siano più punti di contatto tra progettisti e bambini. Designer e progettisti si occupano di fare in maniera consapevole e, dove possibile, scientifica la stessa operazione che i bambini fanno istintivamente e disordinatamente: smontare per imparare.

Bruno Munari, scrivendo a Katsumi Komagata, artista giapponese anche autore di libri per bambini, spiega che i bambini non rompono i giocattoli, ma li smontano per vedere come sono fatti dentro, esattamente come lui smontava i libri per poi, con i pezzi ricavati, poter costruire qualcosa di nuovo.

Questo pensiero sintetizza il nostro punto di vista, secondo cui non si tratta di progettare per i bambini, quanto progettare in maniera talmente aperta ed efficace da poter essere compresi (o non compresi) da adulti e bambini. Il dialogo con i bambini, anche solo progettuale, permette di riconoscersi l’un l’altro nel ruolo che ognuno può compiere per comprendere l’essenza delle cose, per decostruire i meccanismi che reggono un sistema per poterli poi usare in altro modo.

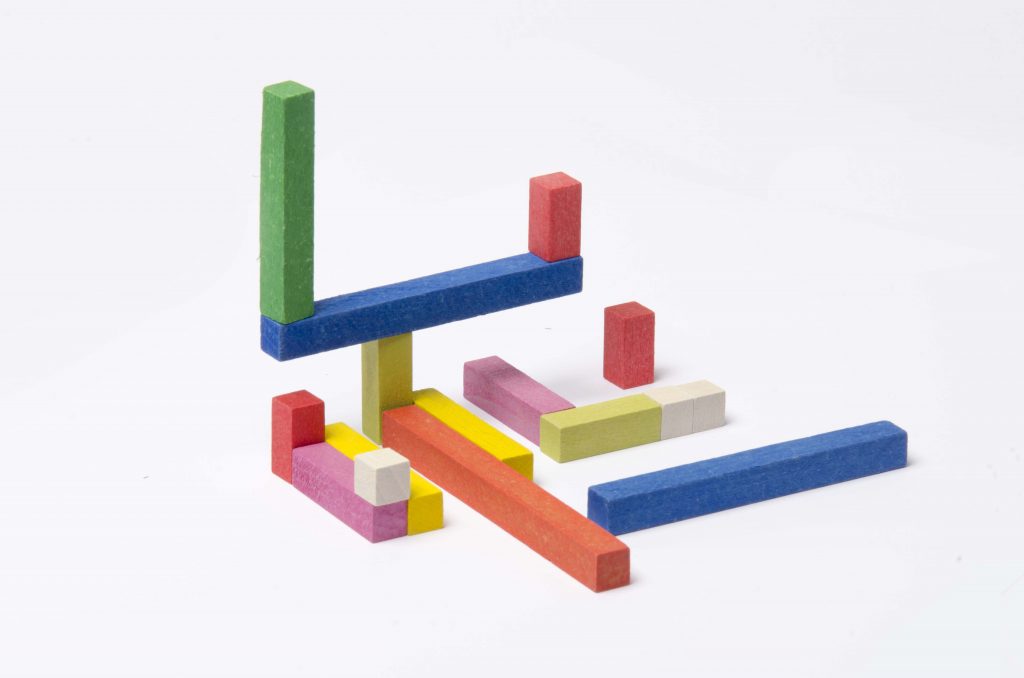

In definitiva, quello che a noi interessa dei regoli in colore, la versione attuale delle tavole montessoriane, è tutto quello per cui possono essere usati ad eccezione dell’apprendimento dell’algebra, quello che possono essere prima di stare per qualcos’altro, prima di divenire rappresentativi o di acquisire significati simbolici. I bambini sono per noi una risorsa in quanto il loro modo di apprendere regole e grammatiche costituisce un ricco repertorio di pratiche dalle quali prendere spunto: in loro possiamo osservare processi e meccanismi che noi diamo per scontati e che non riusciamo più a vedere.

In “Arte come mestiere”, Bruno Munari diceva che ognuno vede ciò che sa, intendendo che ognuno associa a ciò che vede le sue conoscenze e una cultura di riferimento sulla base della quale attribuisce significato alle cose (2006). Non esistono quindi verità assolute ma regole da apprendere.

Gran parte del lavoro delle avanguardie del 1900 ha avuto come obiettivo principale quello di architettare modi per vedere altro da ciò che sappiamo. Questo significa non soltanto la necessità di un movimento straniante, ma anche una riduzione, che rende superflue quelle caratterizzazioni dei segni, come degli spazi e degli oggetti, che li renderebbero chiusi e non ulteriormente significabili. Progetti differenti, realizzati in momenti storici e ambiti diversi, esplorano questo spazio tra riduzione della caratterizzazione e massimizzazione delle possibilità narrative e abitative. Per farlo utilizzano spesso elementi che sono segni e oggetti al tempo stesso e che sarebbe difficile, oltre che a nostro avviso inutile, attribuire all’ambito della grafica piuttosto che a quello del design di prodotto o dell’architettura. Pensiamo a “Il posto dei giochi” di Enzo Mari, un cartone ondulato lungo tre metri, una sorta di merlatura che può essere utilizzata in molteplici modi per definire lo spazio del gioco, prodotto per la prima volta da Danese nel 1967 o ancora ad “Abitacolo” di Munari del 1971, una struttura modulare a griglia in acciaio con letto e tavolo integrabili a diversi accessori che Munari stesso descrive come «uno spazio nascosto in cui la presenza del bambino rende superflui i mobili, […] il minimo, che dà il massimo».

Nella fase che precede la scrittura, la fase dello scarabocchio, il bambino produce dei segni, ma non ha ancora intenzioni rappresentative. In questo momento la sua scrittura è essenzialmente un gesto che produce un effetto: la traccia grafica. Inizialmente, questa è quasi subordinata all’azione, tant’è che il segno serve al bambino come strumento di verifica del gesto, della sua potenza, della coordinazione dei movimenti (Ferraris, 2006).

Questa fase che precede il disegno e la scrittura, come noi adulti li intendiamo, è uno degli aspetti più interessanti di questo luogo che progettisti e bambini si trovano a condividere. I bambini prendono le misure per procedere poi a usare la scrittura in modo rappresentativo o simbolico, mentre noi cerchiamo di scoprire (riscoprire?) le potenzialità del segno, le sue molteplici forme ed espressioni, così da poter poi utilizzare pienamente le possibilità che esso ci offre, in modo consapevole, dotandolo quindi di significato.

Nella continuità tra gesto e traccia che caratterizza questo momento, non c’è interruzione tra bi- e tri-dimensionale. I margini del foglio non esistono. Non c’è dentro e fuori. La pre-scrittura dei bambini è un non progetto totale, ed è lì che noi li incontriamo, mentre siamo alla ricerca, anche se ormai disillusa, di un progetto totale, universale verso cui protendere. In questo non progetto totale i codici si mescolano generando nuove possibilità di configurazione del messaggio.

A tal proposito, in “La Lettera uccide”, Giovanni Lussu racconta un laboratorio per bambini di poesia disegnata da lui tenuto a Roma nel 1982 in cui esplora il rapporto tra testo e immagine. Il presupposto per la riuscita del laboratorio, dice Lussu, l’ipotesi, è «che bambini ragionevolmente alfabetizzati (ma che ancora non utilizzino la scrittura in modo meccanico) possano […] realizzare una sintesi stimolante (evocativa, appunto) tra espressione figurativa e espressione che si serve della scrittura come pura trascrizione del linguaggio. Quindi, non testi illustrati da disegni, né illustrazioni commentate da didascalie: ma le due cose insieme» (1999). Allo stesso modo, non c’è soluzione di continuità tra il linguaggio spaziale bi- e tri-dimensionale. Il progetto ”Octopus”, spazio dedicato ai bambini di Museion, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano, realizzato dagli studenti della Facoltà di Design e Arti nel 2015 sotto la guida del gruppo di ricerca EDDES, risponde esattamente a questa logica. Elementi cilindrici flessibili, di diverse lunghezze e di diversa consistenza possono essere utilizzati per generare ombre sulle pareti sullo sfondo di una griglia modulare. Dicevamo, niente margini. O meglio, i margini ci sono, ma entriamo e usciamo da essi. I margini si allargano, da linea si fanno superficie e diventano essi stessi uno spazio da abitare. Il Gruppo μ descrive la natura aperta e riconfigurabile di questo tipo di spazio come segue: «il bordo è l’artificio che, in uno spazio dato che designa un enunciato di ordine iconico o plastico come unità organica. A darne manifestazione materiale possono essere una bacchetta, un insieme di listelli, un disegno quadrangolare tracciato a matita sul muro ecc. Ciò nonostante, il bordo non deve la sua definizione al suo aspetto materiale, ma piuttosto alla Spazi preparati sua funzione semiotica.» Non c’è quindi necessariamente un bordo tra bidimensionale e tridimensionale. I segni sono oggetti e gli oggetti sono segni. La natura del bordo, la sua essenza, è diversa e ha a che fare con l’attenzione, l’interesse. Il bordo in sintesi è quello che dice allo spettatore dove focalizzare la sua attenzione o, vedendolo dalla prospettiva opposta, quella del progettista, ciò che definisce cosa vogliamo prendere in considerazione, l’insieme di segni che consideriamo pertinenti a uno stesso discorso, anche solo di carattere plastico (2007). Il bordo acquisisce spessore nel momento in cui attiviamo gli oggetti che esso racchiude, passando dallo stato pre-narrativo dello spazio preparato a quello narrativo.

Ma il bordo non è determinato soltanto dal produttore o dallo spettatore: è il risultato di una negoziazione tra le parti. A tal proposito è utile proporre un parallelo tra lo spazio meta-narrativo del progettista e il gioco simbolico dei bambini in cui si presentano situazioni analoghe al reale, ma ambigue.

In questo gioco, che costituisce, nell’apprendimento, un’area di sviluppo potenziale della competenza narrativa, le norme e i codici sono in costruzione, i personaggi si scambiano di ruolo, gli oggetti acquisiscono significati diversi e mutevoli (Bondioli, 2002).

Lo spazio del gioco è quindi uno spazio definito in egual misura da elementi materiali e fatti comunicativi, anche grafico-visivi. Ma non è solo nel gioco che l’azione di costruzione delle relazioni mostra una sua validità. L’architetto Giancarlo De Carlo, che nella sua opera ha esplorato con costanza l’approccio antropologico all’abitare, dice che «il corpo è il centro e lo spazio tridimensionale è il suo necessario intorno, dove si definiscono di volta in volta i limiti che separano la sfera personale da quella extrapersonale e pubblica» (1987). Sulla base di questo assunto De Carlo progetta spazi che hanno come obiettivo principale quello di permettere molteplici relazioni tra chi li abita. Secondo la sua visione, lo spazio, e i segni di cui spesso sottolinea l’importanza ai fini conoscitivi del contesto e progettuali, influisce sui rapporti individuali e interpersonali a diversi livelli. Allo stesso tempo, esso viene riconfigurato dalle attività che contiene e permette, dall’uso.

In conclusione, quindi, non si tratta di progettare spazi per bambini, quanto di costruire spazi capaci di sfidare le limitazioni dei molti ambienti prescrittivi che quotidianamente abitiamo, adulti e bambini insieme. Spazi attivi, che non solo accolgano attività molteplici, ma le stimolino, creando momenti di collisione, aperture, anche temporanee. A questo proposito è interessante menzionare il lavoro “Rogue Game” realizzato dal duo Sophie Warren e Jonathan Mosley con l’artista Can Altay per Casco (Utrecht) nel 2012. Uno spazio in cui coesistono i segni di tre campi da gioco diversi da utilizzare contemporaneamente al fine di creare situazioni di incertezza, anche di scontro: uno spazio per la negoziazione. Gli autori di questi spazi non hanno controllo su quello che succederà, ma non in senso negativo, scelgono anzi consapevolmente di creare possibilità e potenza e di abbracciare e stimolare l’indeterminazione come fattore costruttivo.

Se lo spazio è creato apposta per prendere vita in modi inaspettati, senza istruzioni su come interagire con essi, al progettista non rimane altro che osservare impotente da fuori.

“Deinde philosophari” (prima vivere e poi filosofare) è il titolo/manifesto dell’installazione di Paul Cox presso il Centre d’art contemporain la synagogue de Delme del 2006 in cui ai visitatori, bambini o adulti che siano, viene lasciata libertà assoluta di modificare costruzioni geometriche e architettoniche sui tavoli della mostra. La progettazione è fatta lasciando infinite e indeterminate le possibilità di interazione, insomma… prima giocare poi filosofare!

BIBLIOGRAFIA

(2002), Gioco e educazione, Franco Angeli, Milano, pp. 232, 233

. (1978), Corpo, memoria e fiasco (a proposito di due recenti libri americani), in Spazio e Società, n.4, pp. 3-16

(2007), Trattato del segno visivo. Per una retorica dell’immagine, Bruno Mondadori, Milano, pp. 213, 214

(1999), La lettera uccide. Storie di grafica, Stampa Alternativa e Graffiti, Viterbo, pp. 48–57

(2006), Arte come mestiere, Editori Laterza, Roma, p. 70

(2006), Il significato del disegno infantile, Bollati Boringhieri, pp. 19–21

NOTE

in Imparare dallo spazio, Il museo di arte contemporanea come luogo di apprendimento di R.Gigliotti, Guerini e Associati, 2018.

Dalla pagina pubblicitaria della ditta Robots per “Abitacolo”, 1971.